知行合一的意思

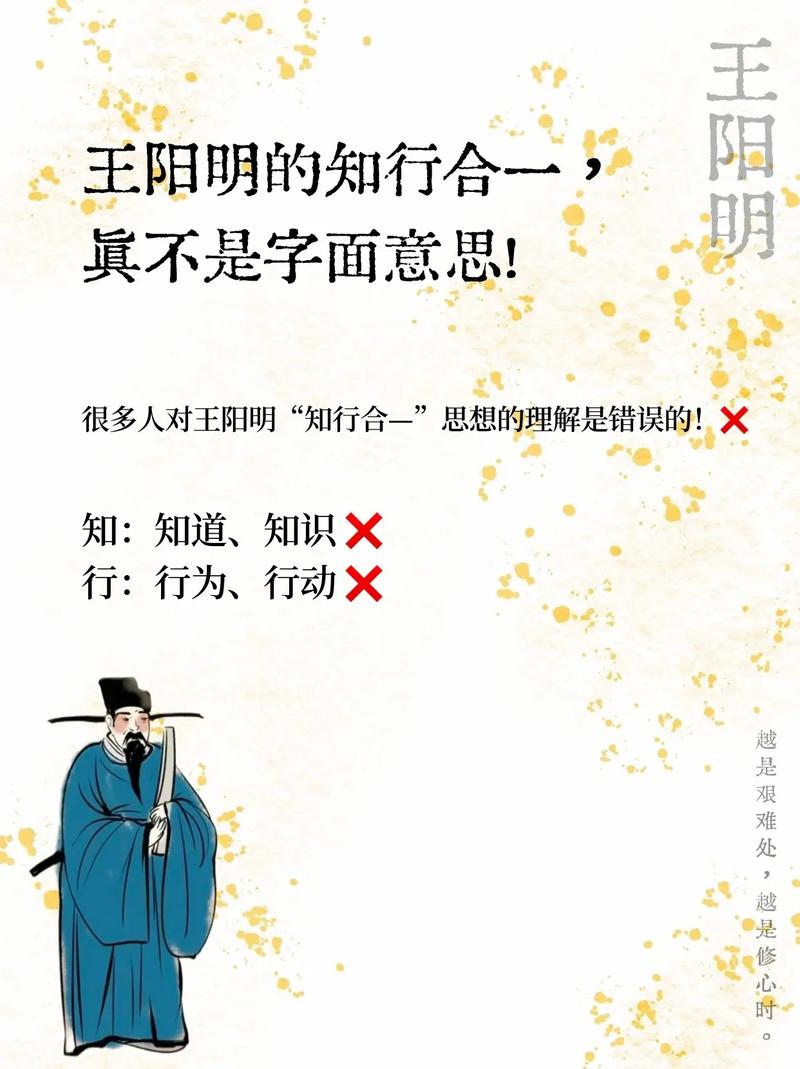

“知行合一”是明代哲學家王陽明提出的一個重要思想,屬于心學的核心理念之一。其基本含義是強調“知”(認識、意識)與“行”(實踐、行為)之間的辯證關系,認為二者并非獨立存在,而是相互依存、不可分割的統一體。

知行合一的內涵

1. 知與行的統一:王陽明認為,真正的知識必須轉化為行動,而行動又必須受到正確知識的指導。他強調“知是行之始,行是知之成”,即知識是行動的起點,而行動則是知識的體現。

2. 良知的體現:在王陽明的思想中,“知”不僅僅是理論或知識,更是指人的良知和內心的覺知。通過實踐,個體能夠更好地理解和踐行自己的良知,從而實現自我超越和人格的完善。

3. 反對知行分離:王陽明批評了傳統儒學中“知先行后”的觀點,認為這種分離會導致知與行的脫節。他主張知行應當是一個整體,強調在實際行動中不斷修正和完善自己的認識。

知行合一的現實意義

“知行合一”的思想在現代社會中仍然具有重要的指導意義。它強調理論與實踐的結合,提醒人們在學習和工作中,不僅要有理論知識,還要通過實踐來檢驗和完善這些知識。這種思想有助于培養人的道德品質,促進個體在實際行動中踐行良知,從而實現更高的自我修養和社會責任感。

總之,“知行合一”不僅是王陽明心學的核心思想,也是對現代人如何理解和實踐知識的重要啟示。它鼓勵人們在日常生活中,將理論與實踐相結合,追求真實的自我實現和道德完善。

知行合一最簡單的解釋

“知行合一”是明代哲學家王陽明提出的重要思想,強調知識與行動之間的統一性。其核心理念可以簡單理解為:

- 知:指的是良知、道德意識和對事物真理的認識。

- 行:指的是實際的行為和實踐。

王陽明認為,真正的知識必須通過實踐來驗證,而行動也應當基于真實的知識。換句話說,知與行并不是兩個獨立的階段,而是一個整體的過程。知中有行,行中有知,二者相輔相成,缺一不可。

“知行合一”可以為以下幾點:

- 相互依存:知識和行動是相互依存的,真正的知識必須體現在行動中,而行動也應當基于正確的知識。

- 實踐的重要性:僅有知識而不付諸實踐是不夠的,王陽明強調“知而不行,絕不是真知”。

- 道德修養:知行合一不僅是認識與實踐的結合,也是道德修養的體現,要求個體在日常生活中踐行良知。

知行合一的實質是要將內心的道德意識與外在的行為統一起來,做到言行一致,真正實現自我修養與實踐的結合。

知行合一白話解釋

知行合一是明代思想家王守仁(王陽明)提出的重要哲學概念,其核心思想是認識事物的道理與實際行動是密不可分的。以下是對“知行合一”的白話解釋:

基本概念

- 知:指的是內心的覺知和對事物的認識,強調的是道德意識和思想意念。

- 行:指的是人的實際行為和道德踐履,強調的是將內心的認識轉化為實際行動。

王陽明認為,真正的知識必須通過行動來體現,而行動又必須受到正確知識的指導。換句話說,知與行是一個整體,二者相輔相成,不能割裂開來。

內涵與意義

1. 知與行的統一:王陽明強調“知行不可分作兩事”,即知與行是相互依存的,知是行的開始,行是知的體現。只有在實踐中,知識才能得到驗證和完善,而行動也必須基于正確的認識。

2. 道德實踐:知行合一不僅是認識與實踐的結合,更是道德行為的體現。王陽明認為,內心的良知(知)應當在外在的行為(行)中得到體現,只有這樣才能實現真正的道德修養。

3. 實踐的重要性:王陽明提倡通過實踐來磨煉和提升個人的道德品質,強調在實際行動中不斷踐行良知,以實現自我超越和人格的完善。

知行合一的思想在現代社會仍然具有重要的指導意義,提醒我們在學習和工作中要注重理論與實踐的結合,避免空談而不行動。通過實踐,我們不僅能夠驗證和完善我們的知識,還能提升我們的道德修養,實現個人的全面發展。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞