格物致知的意思

“格物致知”是一個源自中國古代儒家思想的重要概念,最早出現在《禮記·大學》中。其核心思想是通過對事物的深入研究和理解,來獲得知識和智慧。

概念解析

- 格物:字面意思是“推究事物”,強調對事物本質和規律的探索。古代的解釋中,“格”有“限制”、“規范”的含義,意味著要對外界事物有所約束,以保持內心的清明和理智。通過這種方式,人們能夠更好地理解事物的本質和道理。

- 致知:意指“獲得知識”。在儒家思想中,知識不僅僅是信息的積累,更是對道德和理性的理解。通過“格物”,人們能夠達到“致知”的境界,即獲得深刻的智慧和道德認知。

歷史背景

“格物致知”這一思想在宋代得到了進一步的發展,尤其是朱熹的解釋,使其成為理學的重要組成部分。朱熹認為,格物致知的過程是通過對具體事物的研究,來推導出普遍的道理和原則。他強調,只有通過實踐和深入的觀察,才能真正理解事物的內在規律。

王陽明則對這一概念進行了不同的解讀,他認為“格物”不僅僅是對外界事物的研究,更是對內心的反省和修正。他提倡“致良知”,強調內心的道德意識和自我修養的重要性。

現代意義

在現代,“格物致知”被廣泛應用于教育和科學研究中,強調實踐和探索的重要性。許多學校將其作為校訓,鼓勵學生通過實際操作和深入研究來獲取知識和技能。這一思想不僅適用于學術研究,也適用于個人的道德修養和社會責任感的培養。

總之,“格物致知”不僅是一個學術概念,更是一種生活和學習的態度,強調通過實踐和反思來獲得真正的知識和智慧。

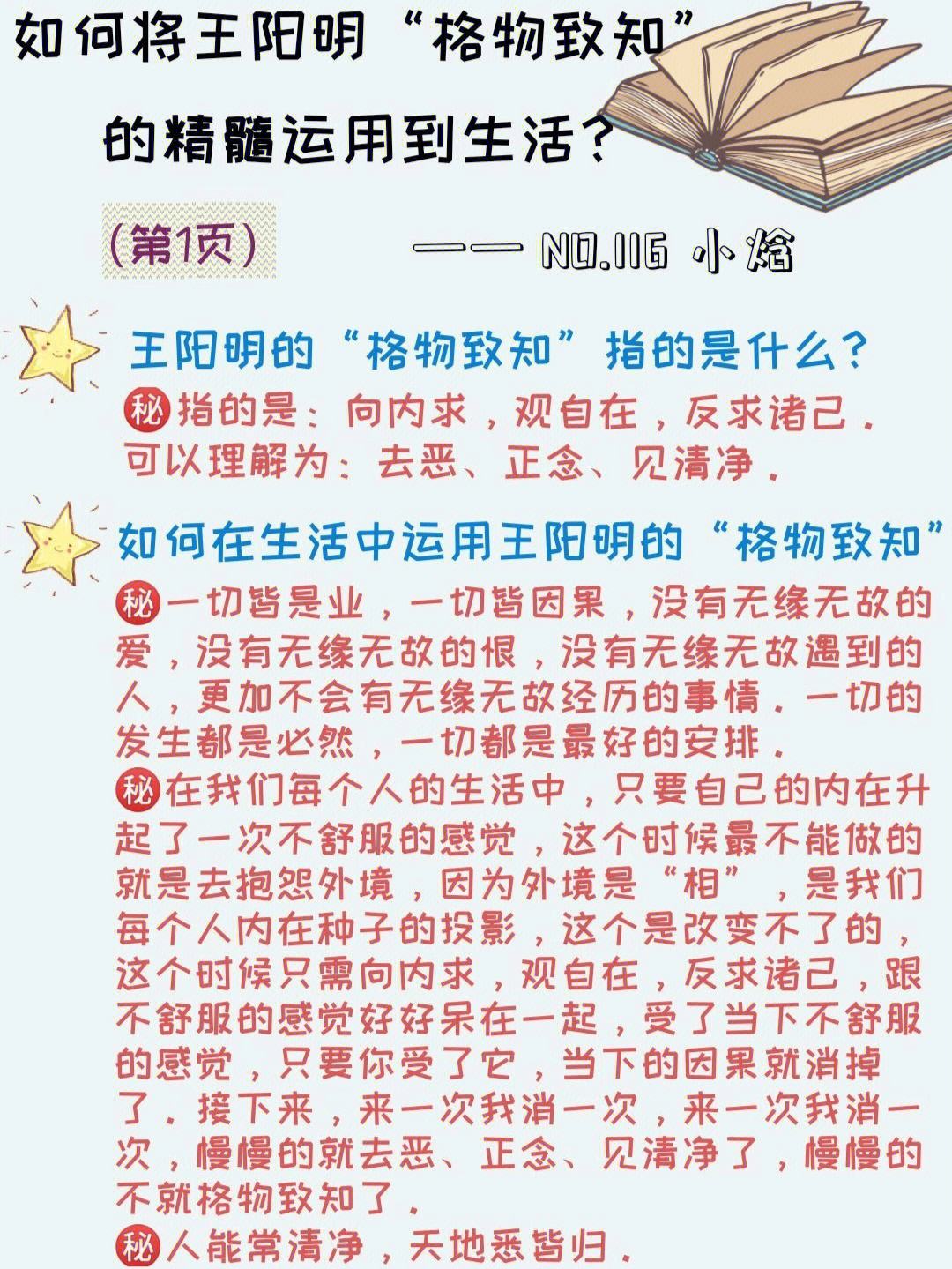

格物致知王陽明的解讀

王陽明的“格物致知”是其哲學思想的重要組成部分,體現了他對知識獲取和自我修養的獨特理解。與前人如朱熹的解釋相比,王陽明對“格物致知”的解讀更加強調內心的修煉和實踐的重要性。

王陽明的“格物致知”解讀

1. 概念來源與基本含義

“格物致知”最早出自《大學》,其意為通過對事物的深入研究來獲得知識。王陽明在此基礎上提出,真正的“格物”并不是單純地研究外在事物,而是要“格心”,即審視和修正自己的內心。王陽明認為,人的本性是善良的,認識世界和自我修養是每個人的責任和天職。

2. 實踐的重要性

王陽明強調,知識的獲得不僅僅依賴于理論推導,而是通過親身經歷和實踐。他認為,只有通過實際的體驗,才能深入理解事物的本質和規律。這種實踐的方式使個人能夠在探究事物的過程中,不斷調整自己的思考方式,以獲得更為準確、深刻的認識。

3. “致知”的內涵

在王陽明的理解中,“致知”不僅僅是獲取知識,更是達到“良知”的過程。他認為“良知”是每個人內心固有的道德標準,真正的知識就是對這一良知的認知和實踐。“致知”實際上是“致良知”,即通過內心的修煉來實現對道德和真理的理解。

4. 與朱熹的區別

王陽明與朱熹在“格物致知”的理解上存在顯著差異。朱熹強調通過外在事物的研究來獲得知識,而王陽明則認為應當向內求,關注內心的修養和良知的發掘。王陽明的“格物”更側重于自我反省和內心的修正,而不是單純的外部考察。

王陽明的“格物致知”不僅是對知識獲取的探討,更是對個人內心修養的深刻反思。他通過強調實踐和內心的良知,提出了一種更為人性化和倫理化的知識觀。這一思想不僅在當時具有重要意義,也對后世的哲學和道德觀念產生了深遠的影響。

袖手旁觀的意思

“袖手旁觀”是一個漢語成語,字面意思是“把手放在袖子里,在一旁觀看”。這個成語用來比喻一個人置身事外,不參與、不過問他人的事務,尤其是在他人遇到困難時不提供幫助。

釋義

- 基本意思:把手縮在袖子里,站在一旁觀看。形容不參與、不過問他人的事情。

- 出處:該成語源自唐代文學家韓愈的《祭柳子厚文》,其中提到:“不善為斫,血指汗顏,巧匠旁觀,縮手袖間。”這句話形象地描繪了一個不熟練的人在做木工時受傷,而熟練的工匠卻只能袖手旁觀,無法施展才華。

用法

“袖手旁觀”通常用于描述那些在他人需要幫助時選擇不出手相助的態度。它可以用在多種場合,例如:

- 在社會問題上,有人看到他人受苦卻選擇不干預。

- 在工作中,某些人對團隊的困難視而不見,不愿意提供幫助。

近義詞與反義詞

- 近義詞:冷眼旁觀、隔岸觀火、作壁上觀。

- 反義詞:見義勇為、拔刀相助、打抱不平。

“袖手旁觀”強調的是一種消極的態度,尤其是在面對他人困境時的無動于衷。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞