新文化運動時期

新文化運動是中國歷史上一個重要的文化和思想啟蒙運動,始于1915年,標志著中國社會在政治、經濟和文化等多個方面的深刻變革。該運動的核心理念是提倡民主與科學,反對封建主義和傳統文化,尤其是儒家思想。

背景與起源

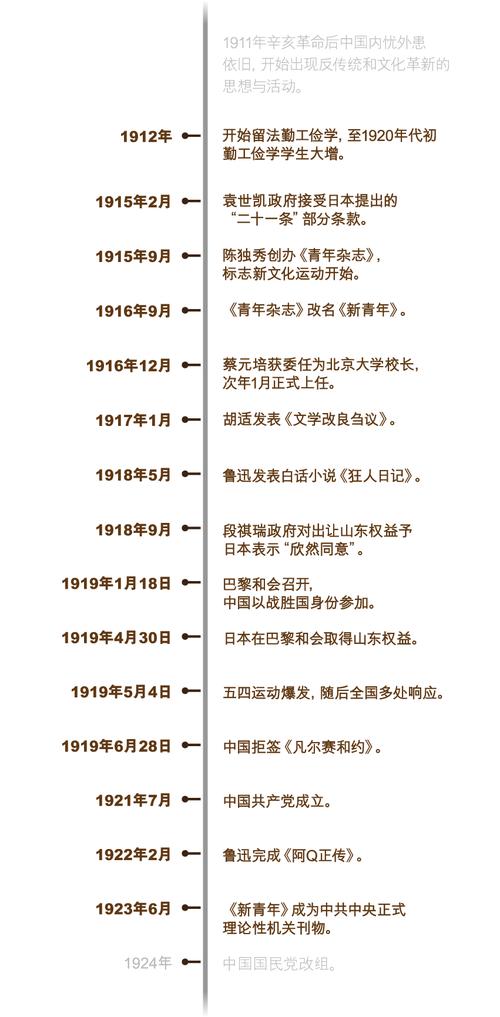

新文化運動的起源可以追溯到鴉片戰爭后,中國社會面臨的內憂外患。隨著西方列強的侵略,中國的傳統文化和社會結構遭到嚴重挑戰。辛亥革命雖然推翻了清朝的封建統治,但并未能有效解決國家的危機,反而導致了軍閥混戰和社會動蕩。在這種背景下,許多知識分子開始反思傳統文化的局限性,認為必須進行文化上的變革,以適應現代化的需求。

主要人物與思想

新文化運動的主要發起者包括陳獨秀、李大釗、魯迅、胡適和蔡元培等人。他們通過《新青年》雜志等平臺,積極傳播新思想,倡導白話文,反對文言文,提倡個性解放和性別平等。運動的口號“打倒孔家店”象征著對傳統儒家文化的挑戰,強調要從根本上改變中國的文化和思想體系。

運動的內容與影響

新文化運動的內容主要包括:

- 文學革命:提倡白話文,反對文言文,推動文學的現代化。胡適和陳獨秀是這一革命的主要倡導者,認為文學應反映現實生活,服務于大眾。

- 思想啟蒙:通過引入西方的民主與科學思想,推動社會的思想解放,反對封建禮教和傳統道德觀念。運動強調個體的獨立性和自由,認為文化的落后是中國社會落后的根本原因。

- 反孔思潮:對儒家思想的批判,認為其維護了封建等級制度,阻礙了社會的進步。運動中的知識分子們試圖通過批判孔子及其學說,來推動社會的現代化。

歷史評價

新文化運動不僅是中國現代化進程中的重要里程碑,也是五四運動的前奏。它為后來的政治運動和社會變革奠定了思想基礎,促進了中國社會的全面覺醒。盡管運動中存在一些極端的觀點和做法,但其對傳統文化的批判和對新思想的倡導,極大地推動了中國的文化和社會變革。

新文化運動是中國歷史上一次深刻的思想革命,它不僅改變了人們的文化觀念,也為中國的現代化進程提供了重要的動力和方向。

新文化運動兩個階段時間

新文化運動通常被劃分為兩個主要階段,具體時間如下:

1. 醞釀期(1915-1918年):這一階段始于1915年,標志是陳獨秀在上海創辦《新青年》雜志,提出“德先生”(民主)和“賽先生”(科學)的口號,旨在推動思想啟蒙和文化變革。此時,新文化運動主要集中在對傳統文化的批判和對西方思想的引入上。

2. 發展期(1919-1923年):這一階段與五四運動密切相關,五四運動于1919年爆發,標志著新文化運動的進一步發展。此時,運動的焦點逐漸轉向政治,尤其是在反對帝國主義和封建主義的背景下,思想內容也開始向馬克思主義和民族主義傾斜。

新文化運動的兩個階段分別是1915年至1918年的醞釀期和1919年至1923年的發展期。這一劃分幫助理解新文化運動在中國歷史中的演變及其與五四運動的關系。

新文化運動為什么1923年結束

新文化運動的結束時間通常被認為是在1923年,這一時期的結束主要與幾個關鍵因素相關。

新文化運動的背景

新文化運動始于1915年,標志是陳獨秀創辦的《青年雜志》,后改名為《新青年》。這一運動旨在反對傳統的儒家文化,提倡民主與科學,推動社會的思想文化革新。運動的主要倡導者包括胡適、陳獨秀、魯迅等受過西方教育的知識分子。

結束的原因

1. 五四運動的影響:

新文化運動與五四運動密切相關。五四運動于1919年爆發,標志著中國青年對國家命運的強烈關注和對傳統文化的反思。五四運動后,馬克思主義思想開始在中國傳播,逐漸成為新的思想潮流,這使得新文化運動中原有的資本主義思想顯得相對落后。

2. 思想的分化:

到了1923年,隨著科學與人生觀的論戰等事件的發生,運動內部的思想開始分化。陳獨秀與胡適等人之間的爭論反映了運動內部對科學與政治的不同看法,導致了運動的逐漸衰退。

3. 《新青年》的轉變:

1923年,《新青年》雜志的改版為季刊,標志著新文化運動的一個重要轉折點。此時,雜志的內容和方向開始向更為政治化的理論性刊物轉變,進一步表明新文化運動的結束。

1923年被視為新文化運動的結束,主要是由于五四運動的影響、思想的分化以及《新青年》的轉變。這些因素共同導致了新文化運動的逐漸衰退,標志著中國思想文化領域的新階段的開始。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞