科舉考試第三名被稱為什么

科舉考試是中國古代選拔官員的制度,考試等級由低到高分別是:秀才、舉人、貢士、進士。其中,進士是科舉考試中的最高級別,進士中的前三名分別稱為狀元、榜眼、探花,合稱為“三鼎甲”。探花即為進士中的第三名,這個稱謂最早在唐代出現(xiàn),到了北宋晚期,“探花”作為第三人的代稱正式確立,并一直沿用至后世。在古代,中了探花的人往往因為才貌雙全而在官場上有更多機會,有時甚至比中狀元更令人高興。

一狀元二榜眼三探花四的含義

在中國古代科舉制度中,“狀元”、“榜眼”、“探花”是殿試中前三名的稱謂,合稱為“三鼎甲”。狀元是第一名,榜眼是第二名,探花則是第三名。這三個稱謂都有其特定的歷史來源和含義。

1. 狀元:狀元的稱呼始于唐朝,當(dāng)時科舉考試結(jié)束后,成績最高的考生被稱為“狀頭”,因為“元”有首位的意思,所以第一名也被稱為狀元。狀元是科舉考試中的最高榮譽,代表著全國考試的第一名。

2. 榜眼:榜眼的稱呼出現(xiàn)在北宋時期,最初第二名和第三名都被稱為榜眼,因為他們的名字出現(xiàn)在榜單的顯眼位置,像是榜單的兩只眼睛。后來,第三名被稱為探花,榜眼就專指第二名了。

3. 探花:探花的稱呼最早出現(xiàn)在唐朝,最初并不是指科舉考試的第三名。唐朝科舉放榜時,會舉行游園活動,其中選出的年輕英俊的進士負責(zé)采摘鮮花,被稱為“探花使”。到了南宋,探花才正式成為科舉考試第三名的稱謂。

至于第四名及以后的考生,統(tǒng)稱為進士,沒有特別的稱呼。進士是科舉考試中的一個等級,代表著通過了殿試的考生。進士的排名從第四名開始,一直到榜單的最后一名。進士們通常會獲得不同程度的官職任命。

這些稱謂不僅是科舉考試的排名,也代表了古代中國對于學(xué)識和才能的認可。至今,這些詞匯仍然在體育比賽、學(xué)術(shù)競賽等場合中被用來指代前三名。

古代對考試排名的稱呼

古代科舉考試的排名和稱呼有明確的劃分,主要分為以下幾個層級:

1. 院試:這是科舉考試的第一級,未考中前稱為“童生”或“童子”。考中后稱為“生員”或“秀才”,其中成績最好的稱為“案首”。

2. 鄉(xiāng)試:這是科舉考試的第二級,每三年舉行一次,參考者為秀才,及格者稱為“舉人”,第一名稱為“解元”。

3. 會試:這是科舉考試的第三級,通常在鄉(xiāng)試后的第二年春天舉行,地點在京城禮部官衙,考中后稱為“貢士”,第一名稱為“會元”。

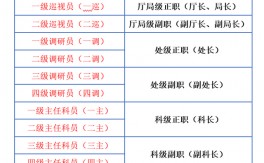

4. 殿試:這是科舉考試的最高級別,由皇帝主持,考中者統(tǒng)稱為“進士”。殿試分三甲錄取:

- 一甲三人,分別稱為“狀元”、“榜眼”和“探花”,賜進士及第。

- 二甲若干人,賜進士出身,第一名稱為“傳臚”。

- 三甲若干人,賜同進士出身。

如果在鄉(xiāng)試、會試和殿試中連續(xù)獲得第一名,被稱為“連中三元”。這些稱呼不僅是對考試成績的肯定,也是對個人學(xué)識和才能的認可。狀元、榜眼和探花作為三鼎甲的三個專稱,合成于南宋。明清時期,科舉考試形成了完備的制度,共分四級:院試(即童生試)、鄉(xiāng)試、會試和殿試,考試內(nèi)容基本是儒家經(jīng)義,以“四書”文句為題,規(guī)定文章格式為八股文,解釋必須以朱熹《四書集注》為準。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞